Une nouvelle agriculture, urbaine et vivrière

La politique agricole en France est en quelque sorte déconnectée du réel : elle pourvoit et justifie les aides pour les agriculteurs en fonction de leur superficie d’exploitation, et non en fonction de leur production réelle. La taille de l’exploitation ne résout rien, les fermes monumentales demandent toujours plus d’investissement (primes) et les charges de structures ne baissent pas. Impossible pour le paysan de fixer un prix, de fixer sa production. Cette politique court-termiste est dévastatrice pour les agriculteurs indépendants.

Plus largement, à cause de la crise du capitalisme de surproduction (constat vérifié par beaucoup, non nécessairement rattaché au marxisme) : pour augmenter la consommation, par ailleurs les entreprises, n’ont plus assez de commandes, elles n’embauchent plus et ne peuvent finalement plus vendre. La machine se grippe… Dans ce contexte, l’idée d’un contrôle populaire des banques centrales refait surface.1 Le chômage peut se voir alors comme une construction politique cherchant d’un côté à intimider les personnes qui acceptent des salaires toujours plus bas et de l’autre côté, les hauts profits. Cela accentue la fracture sociale et géographique : entre des quartiers toujours plus pauvres et d’autres toujours plus riches: les rencontres deviennent difficiles.

Dans ce contexte, quelques villes à l’instar de Détroit cherchent encore à trouver leurs propres réponses, ayant une évolution parallèle sur le problème de la monoactivité. Outre-mer, la ville de Cleveland, moins connue, est passée d’un million d’habitants à moins de trois cents milles, en dix ans. Pittsburgh et ses mines, qui essaie d’organiser une écologie urbaine, via le programme « Pittsburg Green inovators », ou encore à Charleroi en Belgique, Breda aux Pays-Bas et Lathi en Finlande.

Agrovelocity de Clément Gremillet et Maximilien Koegler. L’agriculture urbaine aux USA et le développement des fermes urbaines (vente locale et réinsertion sociale pour régler le problème agroalimentaire dans ces villes, aux étalements sans fin amenant des « food déserts », où on trouve uniquement des stations-service et des « liquor stores »).

Dans le quartier de South Los Angeles, Ron Finley plante des légumes. Face au désert alimentaire que constitue son quartier (impossible de trouver autre chose que des magasins d’alcool et des fast-foods dans le voisinage), il a décidé de devenir un gangster-jardinier. Le mouvement « guerrilia gardener » a été initié par Richard Reynold qui s’est élevé contre le « tout béton » et par extension, contre le « tout gazon » pour privilégier le développement de potagers urbains. Le jardin et le potager deviennent un graffiti, un symbole de résistance, mais pas seulement, c’est surtout une source alimentaire locale.

« la prairie dans la cité » de Joe Damas.

A Détroit, l’effet de la conjoncture fait apparaitre de nouvelles initiatives amenant une place prépondérante du local, désinvesti du politico-juridique et permet d’édifier de nouvelles dynamiques spatiales, en coexistence ou en coopération. Ces nouvelles initiatives peuvent être reprises dans un optimisme libéral ou dans de nouvelles solidarités autonomes plus enracinées, plus proches d’un concept de TAZ ou ZAD2 (Zone autonome durable) ou même de PAZ (Zone autonome permanente)3. Historiquement, ces zones se sont illustrées avec les Community Gardens apparues dès les années 1970 : ces « People Park » étaient alors des terrains qui canalisaient les luttes, d’où la fameuse ZAD décrite par Akin Bay.

Detroit est clairement un laboratoire à ciel ouvert. Un tiers du territoire est en friche, et de toute évidence n’importe quel passant est invité à s’interroger sur la place de l’agriculture urbaine en regardant ce paysage. Par la force des choses, la paupérisation entraîne un fort taux d’obésité, de diabètes et de maladies cardiaques. Pour lutter contre cette tendance, jardiner devient un acte militant. En outre, la désertification de Détroit a entraîné aussi la disparition de quelques grandes chaînes de magasins de l’agroalimentaire, les fameux « food déserts » qui ne pouvaient plus avec cette paupérisation, assurer leur marge bénéficiaire.

Image de Florent Tillon, Détroit, ville sauvage, 2010

Il y a quelques années, des coopératives d’agriculture urbaine se sont érigées : la Eastern Farmers Market coop et la Hantz Farms. Ce sont alors créés à Détroit environ 1600 fermes-pilotes qui s’étendent sur 2400 hectares de friches en monoculture industrielle.

Ainsi, l’autosuffisance est en marche et pour s’autodéterminer, il faut d’abord être en mesure de se nourrir. Ces questions touchent tous types d’agglomérations, de Paris à Kinshasa en Côte d’Ivoire. Le Président d’Eastern Farmers Market coop, Dan Carmody, veut croire au frémissement de sa ville qui annoncera des jours meilleurs : « C’est à Detroit que le futur des villes américaines est en train de se définir. Le système est plus cassé ici qu’ailleurs, on est donc plus libre pour expérimenter de nouveaux modèles… ». Faut-il attendre d’avoir 1/3 de son territoire abandonné pour lancer des initiatives d’agriculture urbaine ? Peut-être que oui.

Aux États-Unis, ces marchés coopérants existent depuis les années 1920, et ont cette particularité de ne traiter avec aucune chaîne de supermarché. Ils ont le souhait de se positionner différemment dans la chaîne de production de l’alimentation américaine qui est trop souvent centralisée, industrialisée et très normée. En France, ce sont les AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) qui ont le vent en poupe et qui font leurs preuves. Certaines entreprises d’espaces verts surfent sur cette tendance, et il reste à voir si le but n’est pas seulement d’acquérir une rentabilité économique qui a souvent tendance à oublier l’Homme. Ces formes d’associations et d’engagements entre consommateurs et agriculteurs ne datent pas d’hier ; elles sont surtout inspirées par les Seikatsu, qui sont des clubs de consommateurs nés au Japon il y a plus de 40 ans. Les plus développés sont aujourd’hui regroupés sous le terme de Community Supported Agriculture (CSA) aux États-Unis. En France, le mouvement n’a réellement commencé qu’en 2001, mais s’est développé de façon exponentielle depuis 2011.

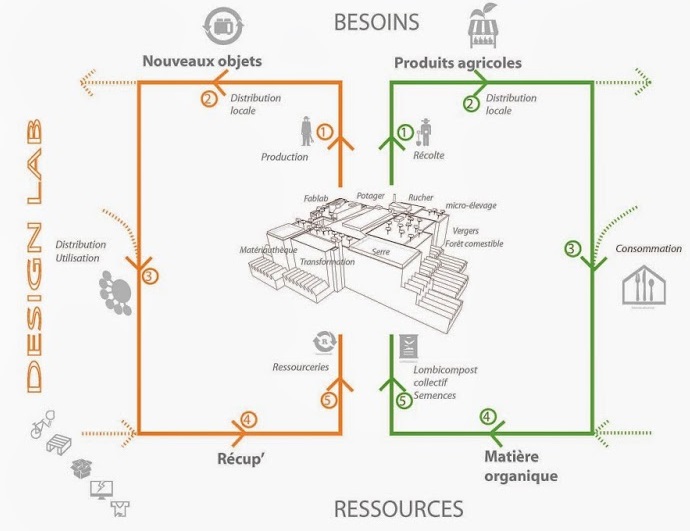

Projection d’un circuit court en agriculture urbaine, Projet ZAUM du Collectif Babylone

On peut citer quelques farmers intéressantes à Détroit, localisé notamment dans le quartier de Brightmoor4 devenue le quartier agricole de Détroit, dont la ville est devenue le symbole des jardins urbains, de l’agriculture sur les ruines à travers le monde, depuis maintenant 6 ans. L’association « Keep Groming Détroit » (KGD)5 vend exclusivement son surplus de production, comptant 20 000 habitants/volontaires et 1400 fermes et jardins en gestion biologiques. Créée au début des années 2000, KGD a initié cette démarche pour que chaque habitant est son propre potager, en revenant à une sorte d’agriculture vivrière bien compris et nécessaire. Parce qu’ici, comme mentionné dans les articles précédents, la ville et ses habitants souhaitent pour la majorité, voir la ville renaitre de ces cendres de violences urbaines, c’est une affaire de survie. L’association qui espère voir la ville retrouver son autosuffisance alimentaire, à lancer d’autres initiatives, en plein centre-ville, elle a installé un jardin communautaire « Plum street market garden », l’association a également initié le « youth growing détroit » qui incite les jeunes à être responsable de leurs propres jardins et donc, de leurs productions (gestion et vente). Sur ce thème pédagogique, il y a bien d’autres projets de sensibilisation et d’éducation dans les lycées pour mettre en valeur une alimentation saine qui passe par le maitre mot qu’en soignant les plantes, on soigne les hommes. En effet, le fait de montrer que l’on peut produire par soi même, dans un jardin à une ferme est une véritable guérison. Dans certains quartiers à Brightmoor, les gangs, les crimes et la drogue commencent à disparaitre. Les jeunes de « youth community garden », nous démontre que les jeunes en se réenracinant à travers le jardinage, font partie de quelque chose, d’une entité, d’un circuit de production, qui peut aider de surcroît à tisser plus de liens sociaux notamment entre les générations. C’est de ce fait, une guérison pour tous : la famille, le pauvre, le cadre, la ville, le périurbain, la ville et la campagne… Pour finir sur Brightmoor6, on peut noter que certaines familles sont venues exprès dans ce quartier de Détroit qu’on surnomme maintenant, « Farmway » pour travailler le jardin comme réinsertion sociale avec des jeunes de quartiers ; une des pionnières, Riet Shumack et son mari Mark ; Lisa Rivera et son Mari Roberto venus tout droit de Chigago qui parle de l’effet Riet.

Dans les 70 fermes urbaines répertoriées dans la ville, il y a la D-Town Farm créée en 2008 par Malik Yakini du « Détroit black community food security network », actif depuis quelques années : les fermiers produisent sur 2,8 hectares et sont conscients que dans un contexte comme celui-ci, une lutte s’amorce d’emblée quand d’anciens consommateurs produisent par eux-mêmes ; c’est aussi une revendication pour casser le fossé racial (la ville qui est à 83 % afro-américaine) et que la communauté noire puisse aussi s’approprier cette dynamique (les volontaires qui aident dans l’association sont aussi bien, des personnes blanches que des personnes noires). Cette première autonomie les a encouragés à développer d’autres activités, en particulier la fabrication de vêtements. Pour le gérant de D-Town Farm : « ce modèle doit continuer et s’ancrer, il n’est pas simplement dans l’air du temps, ce n’est pas une féérie ». Toutes ces initiatives prouvent bien l’importance de cette agriculture vivrière perdue, qui redevient un modèle pour beaucoup. Une autre ferme, la Hantz farm voit grand pour l’avenir de Détroit dans ce domaine : elle réfléchit et commence à réinvestir des parkings et autres friches, sur une surface totale de 3000 hectares (l’obstacle majeur selon Riet Schumack de Brightmoor est sur la question de la terre, entre les expropriations et les abandons de maison, le cadastre n’est pas fiable et les propriétaires sont loin ou n’existent plus, il alors compliqué de penser un espace potager bio-intensif sur le long terme), ce qui par conséquent ouvre la question de la condition de réinvention/subsistance de la ville sur des points clés, comme le recyclage en matière de nourriture. En d’autres termes, certains pensent que le développement de la ville passera par ces bases autosuffisantes représentées par ces fermes pilotes. Le Détroit du 21e se fonde sur le thème de l’autosuffisance locale. La géographie de la ville est organisée en damier, entre quartiers denses et abandonnés, quartiers habités et non habités sur 370 km2 permet d’être ce champ d’expérience concrète de fermes urbaines en connexions. Ces fermes urbaines sont des extensions et sont héritières des « jardins familiaux » dits aussi « ouvriers » en France et outre-Manche, au « Street Community gardens », « Victory gardens » ou « Grown a Garden and Grown a Community » (« tu es, ce que tu manges; quand tu fais pousser un jardin, tu fais pousser la communauté ») Wayne Curtis de la « Grown a Garden and Grown a Community », nous dit qu’il faut concilier l’aspect économique qui développe l’autonomie financière et l’aspect communautaire qui permet de nourrir la population7. L’agriculture urbaine a pris un tel engouement, que l’ancien maire de Détroit Dave Bing (qui a fini son mandat en 2013) a été impressionné par le nombre croissant de nouveaux cultivateurs. De la même manière que ces initiatives de création de jardins communautaires à Détroit permettent de justifier le retour d’une population de banlieue vers la ville ; certains quartiers paupérisés du centre-ville commencent à retrouver un peu de vie et la population aurait même tendance à augmenter peu à peu dans certaines zones, par rapport au dernier recensement.

Terrain agricole du collectif D-Tonw farm; Florent Tillon, Détroit, ville sauvage

Sur place, on peut louer un espace à 25 dollars pour cultiver. En 2004 à Détroit, il y avait 80 jardins urbains, en 2012, on en comptait 1600, actuellement, 2000 environ. En 20148, les fermes de Détroit ont généré 75 000 $ de revenus, un programme intelligent vis-à-vis des plus démunis et parrainé par l’état du Michigan : « double up your food buck » (pour un dollar payé, j’ai deux dollars en fruits et légumes) prend tout son sens.

En Amérique du sud

Revenons en arrière et regardons le cas argentin, un des pays les plus fertiles du monde en 1945. En 2001, il est devenu « undevelopped », c’est à dire sans monnaie reconnue. Les fondements structurels d’une économie nationale ont été détruits pour être dépendants des exportations et du couple « peso-dollar ». L’appui du FMI crée une dislocation politique et monétaire du pays9. Une économie de troc s’installe, des provinces émettent leurs propres monnaies pour éviter une explosion sociale incontrôlable en suivant le mouvement des Piqueteros. Les Piqueteros se sont constitués pour l’occasion en communautés quasi autarciques au sein même des grandes villes, pour développer des modèles de « communautés de base» afin de lutter contre un système de représentation économique. À la même époque, les 29 % de la population étaient affamés et leur première préoccupation était de manger ! Antonio Lattuca (coordinateur du Programme d’agriculture urbaine à Rosario) a coordonné un programme d’agriculture urbaine en « agroécologie »10 qui permet de comprendre que celui qui produit y gagne tout comme celui qui consomme notamment dans des situations sociales complexes. Dans le cas argentin, retenons l’expérience de Rosario, qui a réussi avec une stratégie à long terme, à intégrer l’agriculture à la planification urbaine, ce qu’on appelle sur place le PAU (programme d’agriculture urbaine). C’est également le cas de Cuba11, au début des années 1990, l’île découvre l’agroécologie dans un contexte de pauvreté après l’effondrement du bloc soviétique, alors son principal partenaire commercial. La production alimentaire est touchée de plein fouet, il n’existait alors qu’un système de monoculture qui était entretenu par les importations engrais, pesticides, tracteurs, pièces détachées et pétrole, depuis l’URSS. L’île se réoriente alors vers l’agroécologie pour en premier lieu, retrouver sa souveraineté alimentaire et donc sa sécurité dans ce domaine, de manière à être moins dépendante des importations d’intrants (surtout engrais, amendement, produits phytosanitaires, semence et hormone de croissance). L’état décentralise le modèle agricole qui favorise les coopératives et il s’engage à verser des subventions pour toutes nouvelles créations de petites exploitations agricoles tant dans le tissu rural que dans le tissu urbain et périurbain. Cette reconquête de souveraineté va même plus loin, jusqu’à laisser des droits d’utilisation à des personnes par usufruit, sur les 3 millions d’hectares de terres publiques inutilisées. Dès lors, cela redonne vie à un circuit local, à l’échelle de la municipalité soutenue par l’État via la distribution de matières et de services pour les agriculteurs tant urbains, que ruraux. Ces exploitants agricoles de coopérative sont basés sur des modèles de production « campesino », consolidés avec l’Association nationale des petits agriculteurs (ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños), l’Association cubaine de production animale (ACPA, Asociación Cubana de Producción Animal) et l’Association cubaine des techniciens agricoles et forestiers (ACTAF, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales).12

En effet, le potentiel agroécologique de Cuba est reconnu par la WWF en 2015 : Cuba est le seul pays à avoir un développement durable sur l’échelle du pays. Cet exemple, à l’échelle d’un pays démontre que l’agriculture monoculturelle qui cherche toujours à simplifier, en isolant et en standardisant engendre toujours plus de complexité par l’approche industrielle et biotechnologique qui demande un plus grand équipement, une consommation d’énergie plus importante et des laboratoires plus sophistiqués.

Le cas de Cuba est très intéressant et invite à réfléchir sur la problématique suivante : comment un peuple soumis à un embargo et à de nombreuses catastrophes climatiques peut réussir sa transition par le modèle agroécologique pour tendre efficacement à la souveraineté alimentaire ? Selon Miguel A. Altieri et Fernando R. Funes-Monzote, les trois souverainetés (alimentaire, énergétiques et technologiques) comprises dans les limites écologiques peuvent récréer une économie circulaire qui n’isole pas, mais garantit l’échange à travers la réalité d’un pays et donne une autonomie politique qui permet d’envisager un avenir plus serein.

Actuellement en Europe, il y a une fructification d’un grand nombre d’initiatives à forte croissance depuis 2008. On peut citer la cité industrielle de Todmorden, du nord de l’Angleterre. François Rouillay a observé et importé en Alsace cette initiative qui crée du lien social en transformant les parties ornementales des espaces verts publics (sans réelle utilité tant symbolique que pratique), en partie potagère à travers le food to share13. Les incroyables comestibles se sont officiellement créés en avril 2012 : des bacs plantés de légumes sont apparus un peu partout, des cours d’école jusque devant les mairies. Une ville se fait polliniser par de petits bacs jusqu’à la pleine terre. Ces « pollinisations Streets » ont pour ambition de transformer les espaces publics en jardins potagers gratuits conséquents, à l’aide de technique permacole.

Les incroyables comestibles, logo

Ainsi, Todmorden en octobre 2011, grâce au programme Incredible Edible est arrivée après 3 ans à couvrir 83 % des besoins des ménages. Robin Tuddenham (directeur de collectivité du district de Calderdale) n’y croyait pas au départ et reste stupéfait que cela se soit construit hors d’un cadre normatif, c’est-à-dire administratif. En 2013, le district de Calderdale met progressivement à disposition des terrains vacants pour 200 000 habitants jusqu’à s’étendre dans la campagne environnante : la tendance est à la consommation locale et saisonnière. Les incroyables comestibles sont ainsi en avant-garde sur les questions d’agricultures urbaines et d’agroécologie développés en France par le collectif de Pierre Rabhi, Terres et Humanismes et le centre Terre vivante.

La question est alors de savoir si l’agroécologie peut nourrir le monde. Les solutions alternatives avec l’agriculture biologique, sont-elles vraiment généralisables ? Je crois que oui. Ces questions sont développées par Olivier de Shutter et Jacques Caplat.

Il faut arrêter ce cercle destructeur, simplifié, standardisé et onéreux en énergies fossiles qui satisfait toujours à court terme les attentes des industriels et des politiques qu’est la monoculture en épuisant les sols : les sols épuisés deviennent malades, ils font pousser des plantes malades, elles sont soignées chimiquement. Pour éviter la propagation de la maladie, on sème des semences standardisées, dégénérescentes et non reproductibles, ce sont les plantes dites hybrides F1 et OGM sont créés. La boucle est bouclée.

La semence dans tous ses états, pourquoi une autonomie semencière face aux plantes hybrides?

Selon Pierre Rabhi, ce modèle nécessite beaucoup de matières premières : quinze mille litres d’eau potable sont nécessaires pour produire un kilo de viande, il faut près de deux tonnes de pétrole pour fabriquer une tonne d’engrais, et jusqu’à dix calories d’énergie pour obtenir une calorie alimentaire14.

Dislocation de l’agriculture vivrière, le cas français

En résistance, le concept de micro-ferme fleurit. Le domaine de la Bourdaisière par exemple, cherche à canaliser les bonnes idées dans ce domaine. On peut aussi penser à la création d’un centre agroécologique, à Saint Gildas en Bretagne (Terre et Humanisme): 14 hectares pour 10 salariés à plein temps pour couvrir un besoin d’environ 200 personnes (c’est un début). Un modèle permacole sur 1000 à 2000 m2 permet en cultivant sur un sol riche, en densifiant et en associant des cultures, de créer une activité durable avec une production de 54 000€ à l’année, par l’exemple de la fameuse ferme du Bec Hellouin tant reconnue, qui prouve qu’on peut produire largement plus et plus sainement qu’une production sur 10 hectares, sans machine. En dernier exemple, environ un milliard d’agriculteurs à travers le monde utilisent un système manuel de production. Il est évident que le mal-être qui se manifeste chez beaucoup d’agriculteurs vient du fait que beaucoup d’entre eux ne peuvent pas vivre de leurs productions. (vivre plus de sa production réelle garantit la sécurité des villes et la leur).

C’est tout le sujet de l’agriculture vivrière, qui fait son retour historique.

la lutte agricole en France, ERTV

La mairie de Paris s’en inspire, avec l’initiative « Cultivons la ville », en lançant la charte des « Paris-cultivateurs ». La ville de Paris veut se réapproprier l’agriculture urbaine, en développant sa production sur les toits, s’appuyant sur l’exemple de Berlin et Montréal. De nouvelles relations entre la nature et l’urbain peuvent naître avec l’agriculture urbaine. Elles sont évidentes depuis quelques mois, explorées à travers la restauration de sols urbains dégradés ; néanmoins les enjeux de pouvoirs dans la ville évoqués avec Jean Pierre Garnier posent toujours cette question : à quel prix et pour qui, pour quel territoire ? Quelle marge de manœuvre l’agriculture urbaine a-t-elle pour redessiner une ville en autonomie munie d’un paysage comestible ? La ville de Paris a pour objectif de végétaliser 100 hectares, dont 30 hectares pour l’agriculture urbaine, d’ici 2020. Dans le cas français, la problématique principale touche les espaces initiaux d’agriculture périurbaine. Par exemple, c’est sur le plateau de Saclay qu’il y a de curieuses contradictions. Bien que les terres soient considérées comme les plus fertiles en France, l’entente est compliquée entre les urbains connexes au plateau et les agriculteurs sur place (la production ne rayonne pas localement). Emmanuel Vandame comprend bien l’importance du local après l’ère du pétrole. Celui-ci a converti ses 230 hectares à l’agriculture biologique, fabrique et vend son pain, et déclare : « Je ne lutte pas contre les bulldozers, car on va perdre. Je préfère apprendre à m’adapter, dit l’agriculteur francilien, de guerre lasse. Sur le plateau, on devrait s’associer davantage pour se rendre utiles aux citoyens qui nous entourent. On pourrait inonder le marché local, ambitionne-t-il. Quand il n’y aura plus de pétrole, ils seront bien contents de manger des légumes de Saclay plutôt que ceux importés d’Espagne ou du Chili. »

Petit retour historique : Un village médiéval organisait son terroir en prenant en compte autour de lui les espaces boisés, les pâturages et ses vallées, les plateaux céréaliers et les coteaux pourvus de vignes, comme nous le voyons dans le « quartier musée » de Montmartre à Paris, rue Saint-Vincent. Au siècle dernier, l’agriculture était omniprésente en banlieue parisienne et dans certains coins de Paris. La capitale trouvait dans sa banlieue la plupart des produits agricoles qui lui étaient nécessaires pour sa subsistance et ainsi, elle privilégiait d’une certaine façon une culture spécialisée sur le territoire, tout en gardant jusqu’au début du XXe siècle, des paysages variés et une polyculture domaniale15. Concernant la question locale, le lait produit en 1900 dans certaines villes de banlieue était de meilleure qualité que celui qu’on pouvait acheminer de la province. Mi- XIXe, début XXe siècle on comptait dans une ville comme Antony (département des Hauts-de-Seine) 37 % d’actifs qui exerçaient une profession agricole sur de petites exploitations. On peut noter que cette agriculture banlieusarde était très productive au début du XXe siècle, où l’essor de la consommation local était encore très marqué en fruits et légumes, malgré l’énorme croissance de la population en Ile-de-France.

Meule en banlieue parisienne, 1910.

Les défis majeurs de la période de l’entre-deux guerre et les années 1950 par l’urbanisation galopante se marque aussi par la disparition des chevaux qui donnaient beaucoup de fumier pour l’amendement des terres. Effectivement, cette même urbanisation a encouragé certains agriculteurs à espérer toucher un capital de rente leur procurant des revenus supérieurs à l’exploitation de leurs terres. Dès lors, l’urbanisation n’a pas aidé ces maraîchers proches de la capitale, qui pour répondre au mieux à la demande alliaient maraîchage et horticulture. En revanche, il faut noter que la prolifération de tous petits potagers individuels dès la première moitié du XXe siècle n’aidera pas à la valorisation des circuits courts pour ces anciennes exploitations. Montréal, à l’instar de Paris, était une ville fortifiée où les faubourgs se sont développés à la marge ; l’agriculture a suivi ce développement avec l’industrie en 1850 en attirant une forte main-d’œuvre, l’agriculture urbaine se développe très rapidement à cette époque et c’est surtout avec l’automobile à la fin de la 2de guerre mondiale, que la ville se voit encore reconfigurée. L’agriculture proche de la ville est alors repoussée toujours plus loin. L’agriculture urbaine et rurale n’avait pas des voies radicalement différentes, mais plutôt complémentaires, et cela depuis le Moyen-âge avec les « courtillages », des cultivateurs dans l’enceinte des villes jusqu’aux portes de la ville. Au XVIIIe jusqu’au début du XXe siècle, on parlait d’une agriculture intensive sur des petites surfaces, par exemple : sur un hectare à Paris on cultivait plus de 200 tonnes des légumes en 7 à 8 récoltes sur « couche chaude » en un an. Toujours à la même époque, la viniculture se produisait en polyculture où en plus de produire du raisin, on produisait des légumes au pied des vignes, la « plaine des vertus » à Aubervilliers-la Courneuve, ce sont 2000 hectares qui produisent le deux tiers des légumes de la capitale au XIXe siècle. Selon Jean Michel Roy, tous les cultivateurs entre le XVIIIe et le début du XXe faisaient marcher une agriculture circulaire qui favorisait les vertus d’un circuit intelligent. Aujourd’hui, sommes-nous assez mûrs pour le redécouvrir dans nos métropoles ? Maxime Du Camp à la fin du XIXe siècle, déclare : « Paris rend en engrais (les boues de paris, avant le tout-à-l’égout, fumier de cheval sur toute la capitale), ce qu’il reçoit en nourriture ». Un garçon maraicher ou cultivateur en déposant ses légumes à Paris via son tombereau, ne repartait pas, sans récupérer le fumier des écuries destinés à ses champs.

L’agriculture urbaine à Montréal

Selon Jean-François Petit, les espaces ruraux subissent dans le cas français une déshumanisation et une production de « non-lieux » pris dans les espaces dits transitoires que sont la « diagonale du vide », le « périurbain » et les « espaces de loisirs ». Les agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux n’ont plus un rôle principal dans l’agroalimentaire : ils dépendent, d’un côté des fournisseurs, de l’autre des taux de crédits consentis par les banques. Les agriculteurs d’antan ne fixaient pas leurs volumes de production, n’en déterminaient pas les prix liés à la modernisation. Si celle-ci a permis de sortir la France rurale d’un certain archaïsme, elle a aussi créé une crise du sens liée à finalité de la profession : producteur de vie ou simple gestionnaire du vivant ? Un processus d’identification est en ré-discussion dans le milieu « rural » : actuellement, le concret de la vie des personnes de la campagne se raccroche à des standards de modes de vies urbaines, la folklorisation des régions rurales observée a un but surtout mercantile de la culture qui peut fixer certains espaces en « musées à ciel ouvert ». Le philosophe constate que : « la coexistence villageoise ne s’opère pas sans heurts. Mais les gens faisaient les mêmes choses au même moment (moisson, fêtes, cérémonies). En moins d’un siècle, les sociétés rurales sont passées de ce système d’intégration et d’enracinement à un système de références flottantes, évoluant au gré des circonstances et des recompositions nombreuses et rapides. Ceux qui cherchent à construire des alternatives (les néo-ruraux par exemple) ont du mal à se faire entendre ».

La crise culturelle du milieu rural dure déjà depuis cinquante ans : il n’y a pas de réels projets politiques et les familles sont moins stables. Aristote au premier chapitre de La Politique lie à la fois la famille, le village, et l’État, il nous dit : plusieurs familles forment un village, et plusieurs villages forment un État. Comme les familles sont naturellement poussées à s’assembler en village, il s’ensuit que les villages sont naturellement poussés à former un État16. Puisque l’homme est « naturellement sociable » : c’est-à-dire naturellement voué à se réunir dans des villes. Ces villes, par assemblement, forment l’État, et par conséquent l’État est un fait de nature.

Le milieu rural avait son identité, celle-ci est maintenant fragmentée. Car, la force du milieu rural était justement d’harmoniser le local, le professionnel et le familial, cela permettait de lutter contre l’anomie de la ville et d’agglomérer les différentes formes de citoyenneté économique, sociale, associative et politique. La dislocation rurale ne va pas sans une certaine standardisation des modes de vie et de pensées : les « territoires anciens » étaient marqués par l’exploitation, le village (famille élargie) et la paroisse : ce triptyque n’est plus valable parce que les modes de pensées se calquent sur la mondialisation qui crée un conformisme dans les modèles de consommation technologique chez les plus jeunes, enfants et adolescents, notamment. L’espace rural évoluait à contre-courant de « l’empire de l’éphémère » selon la définition de Gilles Lipovtesky, c’est-à-dire que la personne ne vit plus dans la durée, mais dans l’instant, avec un sentiment d’accélération du temps, qui donne la figure de l’homme pressé, bousculé. Dans un espace rural, le temps est long, discontinu et la communication normative. La gratuité et l’hospitalité cassent le temps lisse de l’homme technologique qui y voit une « perte de temps ». Le temps long dans ces espaces a plutôt tendance à transmettre des vertus non vendues. Quoi qu’il en soit, le développement de l’agriculture urbaine n’est pas en opposition à l’agriculture en milieu rural, qui a encore de beaux jours devant elle.

Conclusion

Ebenezer Howard avec ces « cités jardins de demain » (1902) pensait déjà à un développement urbain alternatif qui apporterait une réponse au problème de l’habitat à l’ère industrielle. Le modèle de ces cités jardins proposait des « villes campagnes » alliant par conséquent deux fonctions primordiales : le social de la cité (à dimension humaine) et le rural offrant simplement des espaces calmes en harmonie avec la nature (non pollué et bon marché) : un magnifique concept, mais considéré opérationnel quand la ville garde une véritable dimension humaine (moins d’un million d’habitants) pour assurer une gestion collective réaliste, prenant en compte le public et le privé.

Détroit est peut-être trop vaste ? Dans quelle mesure ? Certains restent sceptiques sur le fait qu’une ville puisse vivre en autosubsistance. Alors est-ce que ces pionniers néo-ruraux dans un milieu urbain peuvent vraiment reconstruire une ville dans sa globalité ? Ou bien cherchent-ils juste des endroits de stabilité ?

Aaron Handelsman pense que Détroit n’est pas une toile blanche qui attend des initiatives. Bien avant cette période de documentaires et d’initiatives venant de l’extérieur, la ville et ses habitants avaient déjà réfléchi à des changements sans forcément revendiquer une esthétique particulière ou un engagement quelconque. Les habitants ne pensant pas nécessairement à l’esthétique, mais à la survie en réparant, en récupérant et en cherchant à inventer un mode de vie pour renaître autrement. Beaucoup d’habitants de Détroit pensent que cette transition est un avant-goût du futur qui surgira et sera un modèle pour de nombreuses grandes villes américaines et pourquoi pas, pour d’autres grandes villes à travers le monde. Est-ce que la réorganisation de l’urbanisme à Détroit via l’agriculture urbaine peut reconstruire intégralement un territoire, par ce type d’initiatives ? Peut-on réaliser des modèles de renaissance économique, à l’échelle d’un quartier ou à l’échelle d’une ville entière?

Est-il possible de considérer et peut-être de prévoir ce nouveau face à face, entre le « local » et le « mondial » ou entre « sédentaire producteur » et « néo-nomade connecté » ? Logique de gentrification ou de réelle alternative d’autogestion ? Féodalisation à l’intérieur de la ville ?

En conséquence, cette nouvelle mobilité se fait par choix17, brassant en grande majorité ces nouveaux emplois intellectuels au cœur du « néo-nomadisme » du travail. Cette nouvelle relation au monde favorise davantage une société toujours plus « liquide »18, en perpétuel changement, dans laquelle tout ce qui donnait à nos sociétés un caractère stable et prévisible (institutions et traditions) s’efface pour laisser place à un monde où les conditions dans lesquelles ses membres agissent et changent en moins de temps qu’il ne faut aux modes d’action pour se figer en habitude et en routine.

Je laisse les mots de la fin à Florent Tillon : Aujourd’hui, le vieux Détroit est finalement presque entièrement nettoyé de ses zombies à force de présence policière, tandis que le maire est en prison. L’avenir de Détroit n’en reste pas moins incertain : va-t-elle redevenir une ville habitée ou bien, si l’on en croit les urban farmers, une sorte de campagne rurale post-apocalyptique ? Au fond, peu importe, chacun croit à son propre avenir, les Américains ont toujours fonctionné ainsi. Mais l’on ne peut s’empêcher de regarder ces urban farmers comme des cow-boys de fantasme, tendant vers un idéal du passé qui n’a peut-être au fond jamais eu lieu. À propos, quand Verhoven filme son Robocop en cow-boy ; croit-il vraiment à cet idéal ou s’en moque-t-il ?[…] Détroit, ville western, dont les habitants, ayant vécu 50 ans d’effondrement de ce qui avait été pour eux les valeurs induites de ce monde industriel, commencent aujourd’hui à se demander sérieusement si la vie à l’ancienne n’est pas la voie du futur… Plantant des légumes, élevant des chèvres, des poules, dans tous les endroits vacants qu’ils pourront récupérer, les urban farmers ont abandonné l’idée de la ville d’autrefois, faite de chaîne et d’acier, ils veulent revenir à l’esprit de la terre, celui des premiers temps de l’Amérique, où le lopin de terre suffisait pour survivre et être américain, loin des normes fédérales. Dans la ville, comme dans le film, c’est maintenant le retour aux valeurs de l’individu, ne luttant au fond, que pour sa propre survie. Et c’est seulement ainsi que la société peut redevenir juste. Robot a grandi, et s’entraîne à présent à tirer sur ses flacons de nourriture pour bébé […] Détroit, capitale de la décroissance, entre champs de ruines cinématographiques et potagers urbains, entre mythologie de science-fiction post-apocalyptique venue du cinéma et nouveau modèle de société basée sur la solidarité de quartiers, les échanges gratuits, le troc entre voisins. En quelques années, cette ville s’est hissée au rang de « capitale imaginaire » de la décroissance, le lieu mythologique où se réinvente l’avenir ; la ville du futur selon les nouveaux standards du rêve collectif, l’épicentre du nouveau désir de changement. Ainsi, si les ruines de Détroit fascinent c’est également par ces mythes contemporains post apocalyptique hérité du cinéma : la fin du monde et le destin des survivants, voilà ce qui excite au plus profond nos jeunes pionniers ; l’idée qu’à Detroit, on peut expérimenter ce qui arrivera tôt ou tard dans le reste du monde. L’effondrement de l’empire romain, byzantin, ou égyptien, la guerre de Cent Ans, toutes ces fins du monde que l’humanité a déjà connues semblent arriver de nouveau, et celle d’aujourd’hui, imminente, actuelle, est le principal mythe de la jeunesse d’aujourd’hui. Voilà également ce que symbolise Détroit ; l’idée que l’on peut y expérimenter le futur effondrement, afin d’acquérir au plus tôt l’expérience nécessaire à la survie, le tout dans un décor grisant de cinéma hollywoodien. Être à la fois dans un film et dans la réalité, dans le présent et dans le futur […] Il m’est impossible de finir cet article sans parler d’un film incontournable pour la ville de Détroit : Robocop. Là-bas, ce film est culte, la VHS est présente sur toutes les étagères, des graffitis du personnage du robot-flic parsèment les friches, et récemment, un projet de statue a même été proposé à la ville pour décorer la nouvelle gare routière. Réalisé par Verhoeven en 1984, en pleine mutation urbaine et sociale de l’Amérique, ce film raconte la robotisation des esprits sous l’ère Reggan ; la transformation définitive du peuple américain en machines dénuées de jugement critique, dévouées mécaniquement à l’ère postindustrielle. Robocop raconte l’histoire d’un policier transformé en robot cyborg pour les besoins sécuritaires de la nouvelle Amérique, celle des caméras de surveillance et des Gated Communities. À la fin du film, ce personnage de Robocop enlève son masque d’acier et retrouve son visage, il retrouve même son nom, et finalement, son humanité.

Au fond, c’est cela le nouveau mythe de Détroit, celui de l’humanité retrouvée…

Sources : Robocop et Détroit, humanité retrouvée

D’autres liens

- Le paysagisme dans l’agriculture urbaine : http://www.ryerson.ca/carrotcity/news.html

-

C’est peut-être une idée de casser un peu de bitume et d’asphalte pour privilégier les espaces naturels en ville, sous leurs différentes formes : jardin d’agrément, partagé et productif dans le but de recrée de l’Humus et surtout pour limiter les inondations par ruissellement et la pollution des sols qui est favorisée par les sols durs. C’est ici : http://depave.org/

-

« Montréal, cultive aussi le lien social ». La ville compte 95 jardins communautaires soit environ 8500 parcelles, c’est environ 42 % de la population de la métropole québécoise qui pratiquent l’agriculture urbaine ! Une étude récente faite par la ville constate que 43,5 % des habitants n’ont pas la possibilité de trouver des fruits et des légumes frais à moins de 500 mètres. L’entreprise « AlimenTerre » récupère des parties de jardin prêtés par des particuliers, pour produire et revendre à bas prix les productions, par l’approche de « spin farming » (manière de cultiver de façon intensive de petits espaces), voir la suite de article sur : http://boutique.terrevivante.org/kiosque-presse/numero-en-cours/459-magazine-les-quatre-saisons.htm

Potager sur le toit du « Santropol Roulant » à Montréal, source : ligneverte.net

-

Une ville pilote c’est quoi ? C’est la ville qui désire rejoindre le calendrier de Todmorden, c’est-à-dire atteindre l’autosuffisance alimentaire en 2018 : http://lesincroyablescomestibles.fr/villes-pilotes/

-

La ferme de Paris mérite le détour : http://equipement.paris.fr/ferme-de-paris-6597

-

Les serres en verre de production sont trop consommatrices en énergies, les anciens murs à fruits et leurs effets bénéfiques crées des micros climats, qui démontrait qu’on pouvait produire des fruits et des légumes de type méditerranéen dans le nord de l’Angleterre en utilisant, des énergies renouvelables, mais aussi à Montreuil ou au XVIIe et XVIIIe on produisait des pêches originaires de la méditerranée, l’article sur : http://www.resilience.org/stories/2016-01-06/fruit-walls-urban-farming-in-the-1600s

-

Le projet « terre saine et souveraine », dans les Andes (région Ancash) au Pérou, depuis 2008 :

Il promeut la souveraineté alimentaire des familles paysannes pauvres, en privilégiant l’approche agroécologique.

-

Relocalisation de la production alimentaire via la permaculture sur des petits espaces cultivés en ville. Joseph Chauffrey sur 35m2 est arrivé à la fin de l’été 2015, à produire 300kg de légumes sur une année.